Intervento del Professor Ivetic (Università di Padova) per il Giorno del Ricordo 2025

Presidente della Repubblica,

Autorità civili, militari, diplomatiche e religiose,

Gentili Signore e Signori,

Amici dell’Istria, Fiume e Dalmazia,

Ottant’anni fa, la vittoria sulla Germania nazista chiudeva la seconda guerra mondiale in Europa. Gli esiti delle campagne militari alleate lasciarono un continente diviso tra le potenze vincitrici. Sorsero due Europe, ben presto contrapposte come blocchi politici, militari e ideologici; una realtà che si è protratta fino al 1989, fino al crollo del Blocco dell’Est.

In quel 1945, la linea divisoria tra le due Europe incideva le terre nord-orientali d’Italia. Il 25 aprile 1945 i contingenti dell’Armata jugoslava sbarcarono sulle coste dell’Istria e rapidamente presero possesso della penisola; altre forze jugoslave raggiunsero Trieste. Nel giro di poche settimane la Venezia Giulia si trovò sotto controllo dell’esercito della Jugoslavia. La situazione che si era creata mise in discussione la sorte del confine orientale d’Italia.

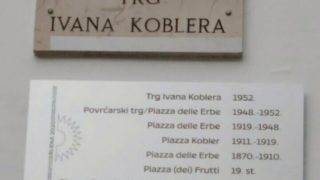

Il confine orientale d’Italia fu il risultato della prima guerra mondiale, confermato dal trattato bilaterale di Rapallo del 1920, tra Italia e Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, e poi dal trattato di Roma, del 1924, che attribuì Fiume all’Italia. La Venezia Giulia era la parte che completava l’unità nazionale. Essa era connotata, in termini storici, da cinque compagini. Si trattava di quattro città in netta maggioranza italiane rispetto ai territori di competenza abitati da sloveni e croati: Gorizia, Trieste, Fiume e Zara in Dalmazia. Poi c’era l’Istria, in cui il dualismo tra città italiane e territorio sloveno e croato si misurava su scala regionale.

Il dualismo litorale/entroterra ha distinto l’alto Adriatico da sempre. Per capirlo, si deve considerare il Golfo di Venezia sin dall’antichità: un mare che univa e integrava le sponde rispetto agli entroterra. Da qui la familiarità tra il nucleo storico lagunare dello Stato veneziano, il cosiddetto Dogado, e le coste dell’Istria, pressoché uguali nella lingua, modi di vita, popolazioni. Ancora nel Novecento, i poeti dialettali Biagio Marin per Grado e Ligio Zanini per Rovigno hanno espresso la letteratura di questa civiltà litoranea e l’antica koiné alto-adriatica.

La logica tutta moderna dell’omologazione nazionale dei territori ha ovviamente travolto gli equilibri sedimentati da secoli tra le popolazioni istriano-venete e slave, equilibri ben evidenti nell’Istria veneta, la provincia della Serenissima che Venezia considerava parte di se stessa. La nazionalizzazione delle masse nel secondo Ottocento, secolo austriaco in queste terre, portò alla formazione dei partiti politici italiani, sloveni e croati. Crebbero divisioni tra le appartenenze nazionali. Ma c’era la convivenza. In seguito, minimizzare e poi negare le identità slovene e croate da parte dell’Italia fascista diede le basi per rivalse che sarebbero capitate prima o poi.

Conosciamo i fatti. Non c’è dubbio che gli italiani della Venezia Giulia alla fine hanno pagato per essersi trovati in un contesto di confine. Un conto alto. Ricordiamo la prima ondata di violenze, le foibe del settembre e ottobre del 1943; ricordiamo lo sfollamento da Zara e il bombardamento atroce e inutile della città da parte degli alleati, che cancellò il tessuto urbano, che sembrava un sestiere veneziano; ricordiamo il maggio-giugno 1945, altre violenze, infoibamenti, esecuzioni sommarie a Fiume, in Istria, a Trieste stessa. Seguirono gli anni difficili dell’esodo e delle scelte drastiche. Solo gli italiani compatibili, ossia inquadrati nel regime comunista, erano tollerati dai cosiddetti poteri popolari. Poco dopo la nascita dell’Italia repubblicana, la città di Pola, governata dagli alleati e formalmente parte della Repubblica, fu martoriata il 18 agosto 1946 dalla strage di Vergarolla, in cui morirono un centinaio di innocenti civili, tra cui molti minori, sulla spiaggia in una domenica pomeriggio. Bisogna ricordare Vergarolla ogni anno. Lo fa, lo deve fare Pola, anzitutto per se stessa. Mai nella storia bimillenaria di questa città ci fu una strage del genere, ci fu tanto orrore.

Occorre ricordare il 10 febbraio 1947. Gli esiti della conferenza di Parigi furono drastici per l’Italia. De Gasperi aveva sperato fino all’ultimo che almeno le città chiaramente italiane, almeno Pola, sotto amministrazione alleata, rimanessero all’Italia. Nessuna delle linee di frontiera proposte dalle quattro commissioni alleate fu accettata. Neanche Trieste era più dell’Italia. La cancellazione del confine orientale, la negazione delle estreme propaggini nazionali fu un fatto punitivo perché sanciva una sconfitta e soprattutto vanificava il sacrificio italiano della prima guerra mondiale per raggiungere il confine orientale. Un sacrificio immane in vite umane, ricordato da una schiera di monumenti, dall’Altare della Patria a Roma fino a Redipuglia.

Quel 1947 fu un duro colpo, uno dei peggiori dall’unità d’Italia. Ma non fu subito avvertito, perché la Repubblica era in fase costituente e bisognava avviare una nuova Italia. Alla lunga, la mancata elaborazione del 1947 si è fatta sentire. Il tentativo di dimenticare questo trauma andò a scapito di chi dalle terre cedute alla Jugoslavia se ne è dovuto andare e di cui non si doveva parlare. Un oblio che è venuto meno solo con l’istituzione del Giorno del Ricordo, nel 2004.

Occorre ricordare la sofferenza di chi ha dovuto abbandonare la propria casa solo perché italiano. Occorre ricordare la tutt’altro che facile integrazione nei vari luoghi della madre patria di una comunità di esuli che ha dovuto cominciare tutto da capo. Occorre sapere che in Istria, fino al Novecento, la storia non registra ostilità tra le diverse comunità; non ci fu una guerra per oltre trecento anni. Gli esiti politici e sociali del 1947 rispetto a tale passato sono di per sé eccezionali e traumatici.

Ricordare gli eventi difficili diventa indispensabile per poter andare avanti con la piena consapevolezza storica. Non è rancore, è un atto civile necessario per tutte le parti. L’oblio non cancella il segno dei traumi. Lo ribadiscono le recenti riflessioni degli storici sulle città divise, o meglio dire città spezzate, nello spazio che fu della Jugoslavia. Sono davvero molte le città che si portano dentro ferite non rimarginate dalla Seconda guerra mondiale ad oggi; tra esse vengono annoverate Pola, Fiume e Zara. La storia spezzata di una comunità costretta all’esodo non svanisce. Allo sradicamento di chi è costretto ad andarsene subentra – oggi lo capiamo meglio – il non radicamento di chi ha occupato le case abbandonate. Alla lunga non si può far finta che non ci sia una storia precedente, non bastano motivazioni ideologiche e nazionali per giustificare la trasformazione radicale di una città. Alla fine, più che vincitori e vinti, in queste vicende tutti sono perdenti.

Da qui il bisogno di ricordare. La cultura del ricordo non può essere considerata come divisiva. La chiarezza sul passato ci libera di fronte a nuovi percorsi. Percorsi come l’integrazione europea dello spazio adriatico. Oggi, le strategie integrative stanno dando frutti nell’Euroregione Adriatico-Ionio, l’unico contesto davvero promettente nel Mediterraneo diviso. Qui la collaborazione tra università, camere di commercio e amministrazioni locali delle regioni italiane e degli stati ex jugoslavi, più Albania e Grecia, sta dimostrando che si può andare oltre le divisioni che hanno marcato il Novecento. Con Gorizia – Nova Gorica capitale europea della cultura si sta dando all’Europa tutta un esempio di civiltà.

Il Giorno del Ricordo, nella storia della Repubblica italiana, e oggi più che mai, rimane un momento necessario per riflettere sulla complessità delle terre di confine, sul rapporto dell’Italia con i suoi confini, sul dolore di chi, vittima del confine, ha perduto la patria e cerca di trovare un senso al sacrificio. Sui fatti, nella riflessione storica e civile, dovrebbe prevalere un senso di pietas. Solo così possiamo portare avanti la nostra storia.

Egidio Ivetic

Università degli Studi di Padova