Il lungo calvario dei prigionieri che l’Italia non aiutò a tornare

Scritto da Marco Mondini, «Il Piccolo», 17/09/13

martedì 17 settembre 2013

Quando finisce una guerra? Quando è terminata la Grande guerra per gli italiani? In qualsiasi manuale di storia si può leggere che la prima guerra mondiale sul fronte italo-austriaco terminò il pomeriggio del 4 novembre 1918, quando entrò in vigore l’armistizio firmato a Villa Giusti. Ma per centinaia di migliaia di uomini in uniforme il silenzio delle armi non significò necessariamente la fine della guerra. Svestire l’uniforme, mettersi in cammino verso casa, ritrovare la propria esistenza da civile e riabbracciare i propri cari: sono questi i passi necessari per chiudere i conti veramente con l’esperienza del conflitto. Per molti combattenti, l’armistizio fu solo l’inizio del lungo viaggio di ritorno alla vita. Per i tre milioni di combattenti del Regio Esercito la conquista della pace fu molto più lenta di quanto fosse ragionevole sperare. Trattenuti in servizio per timore di una rivoluzione bolscevica internazionale, per il segreto desiderio di una nuova guerra contro il neonato regno serbo, croato e sloveno (la futura Jugoslavia) o semplicemente per timore del caos che sarebbe venuto congedando in massa centinaia di migliaia di maschi adulti senza un’occupazione, gli ultimi soldati italiani vennero smobilitati solo nella primavera 1920. Come il padre di Matteo ne “L’anno della vittoria” di Rigoni Stern, tornarono a casa recando come ricompensa un piccolo pacco di vestiario e una modesta somma di denaro (la «polizza del combattente»), per trovare magari la propria abitazione distrutta, moglie e figli scomparsi, profughi in terre lontane. Ricominciare da niente, spesso dovendo ricostruire l’intero mondo degli affetti andato in frantumi nei lunghi anni di assenza, fu il destino riservato a molti esponenti della «generazione della Vittoria».

Per alcuni il viaggio di ritorno fu ancora più lungo. Nel corso della conflitto l’Esercito italiano aveva perso oltre seicentomila uomini «caduti per la Patria», ma più o meno altrettanti erano stati catturati dal nemico (quasi trecentomila solo a Caporetto). Cadere in prigionia significava sì sfuggire al rischio morte quotidiana in trincea, ma anche andare incontro ad una lunga agonia. Sottoposti ad un trattamento durissimo e abbandonati da governo italiano (che non fece nulla per assisterli come facevano gli altri governi alleati), i prigionieri (specie i soldati semplici) morirono a decine di migliaia per inedia e malattia: forse 100mila alla fine, ma la cifra non è certa. Per il mezzo milione che restava in vita, il 4 novembre 1918 fu una liberazione solo relativa. A volte a piedi, o con mezzi di fortuna, a volte con tradotte più o meno autogestite, arrangiate con fantasia tutta italiana nel caos totale di quei giorni, la fiumana dei prigionieri si mise in marcia verso il paese per il quale avevano combattuto e da cui si aspettavano ora un’accoglienza onorevole. Fu un’amara disillusione. Il governo aveva a suo tempo etichettato come traditori tutti coloro che si arrendevano. A questa infamante accusa, si aggiungeva ora il timore che con i prigionieri venisse importata in Italia «l’idea rivoluzionaria». In una lettera riservata del maggio 1918, il ministro della guerra Zuppelli proponeva già al presidente del Consiglio Orlando di rallentare ogni rimpatrio dei prigionieri potenzialmente pericolosi, perché «infettati dalla propaganda bolscevica».

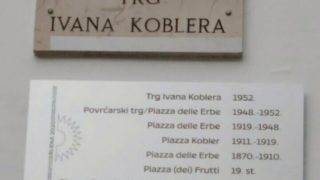

Pochi mesi dopo, il Comando Supremo avrebbe rilanciato, suggerendo di deportare tutti gli ex prigionieri, in via precauzionale, in Africa o in Macedonia. Di questi agghiaccianti progetti non si fece nulla. Tuttavia, appena valicato il confine italiano, l’ex prigioniero, debilitato dalla fame e dal lungo viaggio, veniva fermato dai carabinieri e avviato verso uno dei campi di concentramento sparsi nella penisola. Lì decine di migliaia di soldati e ufficiali rimasero per mesi, in condizioni sanitarie pessime, spesso esposti alle intemperie, in attesa di un interrogatorio che appurasse le cause della loro cattura. Il porto di Trieste, che funzionava come punto di approdo e raccolta per i prigionieri che rientravano da oriente, divenne in poche settimane un immenso carcere a cielo aperto, male organizzato e privo di ogni misura igienica. Quasi 160mila reduci ebbero come prima accoglienza della madre patria un lungo soggiorno coatto tra i moli, malnutriti, poco assistiti e sorvegliati da carabinieri armati. La situazione era talmente avvilente che lo stesso governatore del Friuli Venezia Giulia, generale Petitti, scrisse una lunga relazione al presidente del consiglio Orlando per denunciare il pericolo che soldati e ufficiali, che già avevano cominciato a scappare spontaneamente, dessero vita ad una rivolta. Il campo fu svuotato e chiuso in gennaio, ma non prima che 1300 soldati vi trovassero la morte per malattia.

Per altri, infine, il cammino verso casa fu meno amaro, ma non meno complicato. Nel 1918 si trovavano nel cuore dell’impero zarista ancora alcune migliaia di “ex a.u.”. Erano soldati e ufficiali di lingua italiana del vecchio esercito austro-ungarico, parte degli oltre 100mila trentini, triestini, istriani e dalmati che nel 1914 erano stati mandati a morire sui campi della Galizia. Fin dal maggio 1915, era stata data loro la possibilità di dichiarare la propria lealtà al Regno d’Italia, transitando dallo status di nemici a quello di alleati. L’organizzazione del rimpatrio, per gestire il quale il governo inviò alcune missioni ufficiali andò per le lunghe. Sorpresi dallo scoppio della rivoluzione e della guerra civile, questa variopinta armata di irredenti si organizzò attraversando la Siberia in una marcia epica che ha dello straordinario. Un primo scaglione giunse fino a Tientsin nel settembre del 1918, altri si raccolsero a Vladivostok l’anno successivo, ma fu solo nel 1920 che la maggior parte (poco più di 10.000) riuscirono a tornare in Italia. Ancora nel gennaio 1921 i resti di questa straordinaria anabasi, 2000 trentini e istriani, erano dispersi in Asia centrale.