Il bivio ai confini dell’Eurozona

Scritto da Giorgio Federico Siboni

venerdì 16 marzo 2012

Nelle condizioni di recessione, debito, incuria dello Stato e demoralizzazione dei cittadini, che permangono nei Balcani occidentali, l’impressione che si ricava è che le realtà statali presenti in tale ambito non facciano ancora parte della NATO, né che si stiano incamminando verso l’unione con l’Europa, ma che escano soltanto adesso dalla notte comunista per dirigersi verso la ripresa di un esclusivismo nazionalista – quando non apertamente sciovinista – che mostra di mettere in secondo piano le iniziative multilaterali e le concertazioni sovranazionali.

La fine della Guerra fredda e la dissoluzione della Jugoslavia come entità statale unica, vent’anni fa, significarono per gli USA – allora guidati dal governo Clinton – la prima occasione realistica per manifestare una nuova forma di leadership globale e allo stesso tempo proporre a livello internazionale una rinnovata concezione della politica dell’equilibrio basata sul peacekeeping e sull’esportazione del modello democratico occidentale. Il successivo approccio dell’amministrazione di George W. Bush nei Balcani mirò all’assestamento dell’iniziativa di stabilizzazione regionale perseguita in precedenza da Bill Clinton, promuovendo fra l’altro l’ingresso nella NATO di Slovenia, Croazia e Albania (2004/2009), ma lasciando in pratica in essere – in sottofondo – moltissimi nodi insoluti tra le diverse entità scaturite, fra accomodamenti e compromessi, dagli accordi degli anni Novanta.

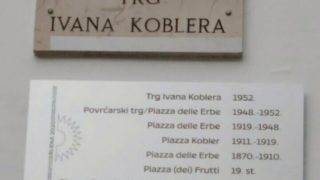

In tale contesto gli Stati europei non si sono in seguito discostati dalla strada segnata dagli USA, preoccupandosi comunque soprattutto di avviare una serie di intese di tipo economico e finanziario presentate negli anni come volano all’ingresso nell’UE di Slovenia (2004) e Croazia (2013), così come alla candidatura ufficiale della Serbia (2012) e all’avviamento dei negoziati di adesione del Montenegro per l’entrata nel consesso unitario europeo (2012). In quest’ottica la piena apertura dei mercati oltre Adriatico ha spinto diverse aziende – particolarmente nell’Europa settentrionale – a investire e delocalizzare nei Balcani occidentali. Emblematico è nel senso di quanto illustrato anche il caso dell’Italia, dove – a titolo di esempio – gruppi bancari nazionali acquisivano dopo gli anni Novanta cospicue quote percentuali nelle partecipazioni degli istituti di credito croati. Di recente l’Unione Europea si è finalmente adoperata attivamente per sollecitare innanzitutto i Paesi balcanici a una normalizzazione del proprio quadro interno: lotta alla corruzione, denuncia ed estradizione dei criminali della guerra etnico-civile jugoslava, consolidamento delle strutture elettorali democratiche e rafforzamento degli organismi giudiziari sono stati – e in certi casi rimangono – i principali temi legati ai «capitoli negoziali» promossi dall’Unione per la futura presenza nell’UE di Croazia, Serbia, Albania e Montenegro.

Nelle condizioni di recessione, debito, incuria dello Stato e demoralizzazione dei cittadini, che permangono nei Balcani occidentali, l’impressione che si ricava è che le realtà statali presenti in tale ambito non facciano ancora parte della NATO, né che si stiano incamminando verso l’unione con l’Europa, ma che escano soltanto adesso dalla notte comunista per dirigersi verso la ripresa di un esclusivismo nazionalista – quando non apertamente sciovinista – che mostra di mettere in secondo piano le iniziative multilaterali e le concertazioni sovranazionali. Sullo sfondo perdurano varie incognite rappresentate indicativamente dall’assetto (e dai rapporti) Serbia-Kosovo e Macedonia-Grecia, così come dalle collusioni dello Stato montenegrino con la criminalità organizzata. Nel frattempo Russia e Cina si interessano all’area considerata creando reti economiche e diplomatiche, mentre la medesima congiuntura finanziaria e le proprie scelte di foreign policy privano attualmente gli Stati Uniti di gran parte del loro peso formale nello scacchiere balcanico.

Un’evoluzione di questi orientamenti accrescerebbe ulteriormente la fragilità della regione, conducendo a una pesante umiliazione prima di tutto per il prestigio europeo. La crisi della moneta unica ha aperto di fatto nello spazio adriatico-ionico – dalla Slovenia alla Grecia – una serie di interrogativi ai quali l’Europa,assorbita dalle proprie difficoltà, si è fin’ora sottratta. Il Vecchio Continente non sembra infatti prestare la dovuta riflessione alla contingenza complessiva dei Balcani e in specie a quella espressa dal loro profondo sud – Bosnia-Erzegovina, Albania, Serbia, Kosovo e Macedonia – dove cresce il sospetto verso l’Unione europea e verso un sistema più democratico e aperto. L’anti-europeismo e l’ostilità nei confronti dell’Occidente si sviluppano rapidamente tramite la nostalgia per un passato di relativa stabilità verso l’esterno – l’epoca di Tito per la ex-Jugoslavia – il sentimento di umiliazione convogliato dai commenti spesso faziosi della stampa e una propaganda partitica che rigetta le future responsabilità della politica sui presunti diktat che verranno dell’Europa.

L’UE, che si è presentata quale modello di riferimento e fattore di inclusione per le proprie periferie, si vedrebbe così all’opposto costretta a confessare una reale incapacità di aggregare in modo concreto i suoi stessi aspiranti associati. La scelta è oggi fra accogliere i nostri vicini dei Balcani occidentali (pur sapendo che condurranno insieme a essi le proprie inquietudini), oppure accettare l’azzardo di lasciarli per il momento al di fuori del club europeo. Bisogna fare queste valutazioni al più presto possibile: prima cioè che la stessa crisi economica muti e divenga a sua volta uno stallo geopolitico per tutti gli attori coinvolti nei territori osservati.