D’Annunzio diplomatico e l’impresa di Fiume

Un saggio di Eugenio Di Rienzo, edito da Rubbettino, indaga sugli appoggi occulti e palesi che il poeta ottenne in quelle drammatiche circostanze La denuncia di Nitti e il ruolo svolto dalla massoneria guidata da Torrigiani.

Dieci mesi dopo la fine della Prima guerra mondiale, ai primi di settembre del 1919, partì la spedizione per Fiume. A guidare la conquista della città contesa tra il Regno d’Italia e quello dei Serbi, Croati e Sloveni, c’era Gabriele D’Annunzio. Il poeta proclamò la Reggenza del Camaro e istituì un regime libertario, festante, vagamente ispirato all’anarcosindacalismo. A Fiume, ricordò lo scrittore Giovanni Comisso che prese parte all’impresa, «si faceva senza alcun ritegno tutto ciò che si voleva». Qualcuno cinquant’anni dopo paragonò l’aria respirata in quei giorni a Fiume a quella del sessantotto. Altri, a ridosso degli eventi, vollero che fosse stata un’anticipazione della «marcia su Roma» e una sperimentazione in vitro di certi aspetti che avrebbe avuto il regime mussoliniano. Ipotesi e tesi confutate dagli studi assai seri sulle origini del fascismo di Nino Valeri, Renzo De Felice e Roberto Vivarelli, che misero ben in evidenza le diversità tra dannunzianesimo e mussolinismo. Ai quali si sono aggiunti, in tempi più recenti, i due preziosi libri di Marco Mondini – Fiume 1919. Una guerra civile italiana (Salerno) – e di Maurizio, Serra: L’imaginifico. Vita di Gabriele D’Annunzio (Neri Pozza).

Il governo d’Italia presieduto da Francesco Saverio Nitti in un primo tempo fu relativamente tollerante nei confronti di D’Annunzio. Finché, alla fine del 1920, Giovanni Giolitti (successore di Nitti) mise termine all’occupazione nei giorni di un Natale definito all’epoca non senza una qualche enfasi «di sangue»: i morti, tra soldati del Regio esercito, legionari dannunziani e civili, furono poco più di una cinquantina. L’avventura durò 476 giorni. Arrotondati a 5oo da Giordano Bruno Guerri nel documentatissimo Disobbedisco. Cinquecento giorni di rivoluzione. Fiume 1919-1920 (Mondadori).

Resta il fatto che, dopo Fiume, D’Annunzio gradualmente sparì dalla scena politica e si affermò, invece, Benito Mussolini. Nel duello ingaggiato dopo il 1921 con Mussolini, D’Annunzio fu sconfitto perché «nella competizione tra un dilettante e un professionista della politica l’esito della sfida era del tutto scontato», scrive Eugenio Di Rienzo in D’Annunzio diplomatico e l’impresa di Fiume, edito da Rubbettino. Ma Di Rienzo non insiste più di tanto sulla «congenita inadeguatezza politica» del poeta. Dal momento che la tesi dell’«inadeguatezza» non terrebbe in sufficiente considerazione l’«indubbia maestria di mediare tra la sinistra e la destra fiumana» del Vate che riuscì ad avere in mano «sempre stretto» il bastone del comando. E fu capace, «con maggiore o minore successo», di far fronte a «maestri di intrighi della stazza di Badoglio, Nitti, Giolitti, Sforza». Anche se Di Rienzo, citando Thomas Mann, fa qualche concessione al concetto di «impoliticità dannunziana». Impoliticità ampiamente documentata da manifestazioni di «nausea per la politica» (sulle quali si soffermò Benedetto Croce) e di «disgusto per i maneggi del politicantismo giolittiano». Ciò che non fece di D’Annunzio un protofascista. Ma «costituì il terreno di coltura per l’affermarsi di simpatie per il fascismo anche presso i più illustri esponenti del fronte liberale».

Detto questo, va aggiunto – secondo Di Rienzo – che l’impresa di D’Annunzio fu probabilmente «ispirata e resa materialmente possibile dal concorso dei Poteri forti (economici e finanziari), dei vari gruppi di pressione, a volte difficilmente etichettabili politicamente, della Fratellanza massonica, della grande e media stampa schierata o che si autodefiniva indipendente». Forze, queste, «ben radicate nella struttura dello “Stato invisibile” che, intrecciando la loro azione con quella dello “Stato visibile” (Forze armate, agenzie di intelligence, apparato burocratico, spezzoni del governo) in quel momento dettavano o quantomeno influenzavano fortemente l’agenda della politica italiana».

Se si accetta questa ipotesi, è da ridimensionare anche la definizione di «Antistato fiumano». Perché l’organismo statale italiano a cui quell’«Antistato» mirava appunto a contrapporsi, «si era già disgregato di fronte alla crisi dell’immediato dopoguerra in vari tronconi». Tronconi che avrebbero agito molto spesso autonomamente. Quali? Regio Esercito, Regia Marina (con i loro servizi di informazione e le loro attività coperte), Ministero dell’Interno con i suoi bureaux preposti ai cosiddetti «Affari riservati», «spesso deviati rispetto ai loro fini istituzionali». Senza escludere, inoltre, che «i germi di questa frammentazione della sovranità statale si annidarono persino nel cuore profondo dell’esecutivo». Dove? Nella presidenza del Consiglio, risponde Di Rienzo, nella Consulta in cui «Carlo Sforza e l’onnipotente segretario generale del ministero degli Affari Esteri, Salvatore Contarini erano rimasti fedeli all’eredità della politica estera assertiva di Sonnino».

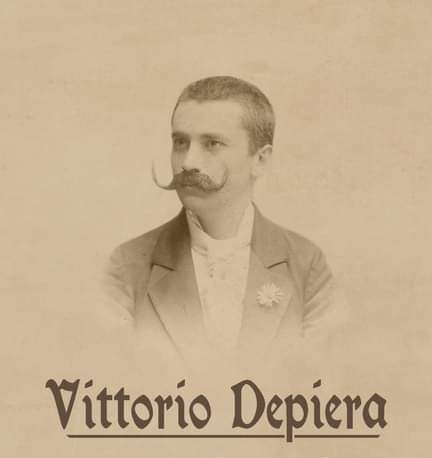

A queste forze si dovrebbe aggiungere la Casa regnante: «l’enigmatico» Vittorio Emanuele III ed Emanuele Filiberto, Duca d’Aosta, «perennemente in fregola di smanie golpiste». Tutti loro consentirono all’impresa fiumana – finanziata, controllata e indirizzata dallo Stato Maggiore Generale, dai Palazzi romani, dalle banche e dai complessi industriali dell’Italia settentrionale – di nascere, sopravvivere, consolidarsi, svilupparsi». Salvo poi abbandonarla al suo destino quando quell’impresa verrà giudicata «non più funzionale ai loro obiettivi».

Questa la tesi di Di Rienzo. D’Annunzio non sarebbe stato «né l’ideatore né l’incontrastato primo attore dell’avventura di Fiume». In realtà – secondo l’autore – egli ricoprì, «fino ad un certo punto almeno», il ruolo di «semplice strumento manovrato da altri» come «alcuni politici e analisti di quella tormentata stagione avevano perfettamente compreso».

Lo stesso Nitti, nelle sue memorie – Rivelazioni. Dramatis personae (Edizioni Scientifiche Italiane) -, affermò che si era voluto fare di D’Annunzio «il creatore del movimento fiumano che certo contribuì a creare» mentre egli invece «fu, in definitiva, soprattutto l’esecutore di una situazione che era all’infuori di lui». Gaetano Salvemini, il quale avanzò un’ipotesi che Di Rienzo definisce «inquietante» e cioè che gli stessi Nitti e Giolitti avessero agito dietro le quinte per disgregare il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. In tutto ciò, prosegue Di Rienzo, «è veramente difficile non scorgere una continuità stretta con la “diplomazia di movimento” di Cavour prima sperimentata nei Balcani, attuata poi nella guerra non dichiarata contro Francesco II». Una diplomazia corsara di cui si avvalse in seguito Urbano Rattazzi nell’agosto 1862 e nell’ottobre-novembre 1867 «per giungere alla conquista di Roma senza arrivare a uno scontro frontale con la Francia del Secondo Impero». Servendosi nuovamente, come nel maggio del 1860, in Sicilia, «dei servigi del disobbediente-obbediente Giuseppe Garibaldi».

Dove si troverebbero le tracce delle trame a cui si riferisce Di Rienzo? Nitti, tra le personalità più importanti dell’epoca, fu colui che, nelle citate memorie, per primo chiamò in causa la massoneria. Massoneria da cui lui stesso sostenne di essersi sentito minacciato. E che, a suo dire, «aveva rappresentanti e agenti in tutti i centri importanti di popolazione, spesso anche in alcuni centri minori». Nessun partito se non la massoneria, secondo Nitti, «poteva nello stesso giorno e alla stessa ora inscenare riunioni e dimostrazioni e far credere a movimenti della coscienza nazionale che in realtà non esistevano». Ancor più puntuale in questo atto d’accusa, l’uomo che all’epoca era a capo del governo, scriveva: «Fra gli aderenti dell’insano tentativo di D’Annunzio furono, infatti, molti massoni». E «gli organi superiori della massoneria non avversarono D’Annunzio ma anzi esaltarono la sua impresa e la favorirono ben prima del suo inizio».

Nitti era convinto che la massoneria era stata responsabile nel 1915 «dell’entrata in guerra dell’Italia in forma incostituzionale e con procedimenti e metodi messicani». E che al Grand’Oriente fosse riconducibile «il male che fece il colpo di mano di Fiume». Responsabile, la massoneria, «solo in parte» per ciò che era accaduto tra l’aprile e il maggio del 1915. In «gran parte» invece per quel che si produsse tra il 1919 e il 1920. Il tutto comprovato dalle ammissioni del gran maestro di Palazzo Giustiniani, Domizio Torrigiani, il quale, in tempi successivi, «tenne non solo a riconoscere ma anche a rivendicare il merito della contribuzione massonica alla scellerata avventura dannunziana».

Torrigiani dal giugno del 1919 era stato, come successore di Ernesto Nathan, alla guida del Grand’Oriente d’Italia. Simpatizzò per l’avventura del Carnaro e si recò a Fiume per due missioni (concordate con Nitti). Poi, quando nel 1920 l’impresa dannunziana prese un carattere nettamente antigovernativo, se ne distaccò.

Negli anni seguenti Torrigiani ebbe problemi con Mussolini soprattutto dopo la crisi successiva al rapimento e all’uccisione di Giacomo Matteotti. In quell’occasione Torrigiani tenne contatti con Giovanni Amendola e svolse un ruolo di rilievo nel rendere pubbliche carte che danneggiavano la reputazione di Mussolini. Nel 1925 il regime fascista sciolse le logge massoniche e il gran maestro espatriò in Francia. Tornato a Roma nel 1927, fu arrestato dalla polizia e mandato al confino, prima a Lipari, poi a Ponza. Si ammalò, venne curato sommariamente e gli fu restituita la libertà soltanto nell’aprile del 1932. Giusto in tempo per poter morire cinquantaseienne, a fine agosto del 1932, nella villa di famiglia a San Baronto, frazione di Lamporecchio, in provincia di Pistola.

Dell’iniziale appoggio di Torrigiani alla causa di D’Annunzio – dopo il primo viaggio del gran maestro a Fiume – sono rimaste innumerevoli tracce. Tra le quali, Eugenio Di Rienzo mette in risalto due articoli di giornale pubblicati lo stesso giorno: 6 novembre 1919.

Il primo comparve sul «Messaggero». Il giornale dei fratelli Perrone dava grande risalto a un comunicato del «Governo dell’ordine massonico» di esplicito sostegno ai legionari fiumani. La massoneria, sotto la guida di Torrigiani, assicurava il comunicato, «continuerà a seguire, come dall’inizio, con amorosa, ininterrotta cura e materiale sostegno, l’eroica azione concepita dall’eroe di Buccari e di Vienna per il trionfo dei popoli martiri e per il coronamento della Vittoria italiana». II tutto era accompagnato da un commento con il quale il giornale romano esprimeva il proprio entusiastico sostegno alla presa di posizione della massoneria.

L’altro articolo fu pubblicato quello stesso giorno dal quotidiano socialista l’«Avanti!». In esso si denunciavano gli intrecci tra quella che era stata la «massoneria interventista» e «i generali massoni che sono di fatto i comandanti dell’esercito fiumano». Tutte prove eloquenti che il Grand’Oriente aveva «sobillato» la «faccenda di Fiume». «Quando ci sarà concesso di parlare», proseguiva il foglio del Psi con un esplicito accenno alla censura, «vedremo perché insieme alla massoneria anche stavolta agiscono gli emissari della Grandi Banche, i Toeplitz gli emissari dei Perrone, e, con loro, i più noti arruffoni dell’affarismo capitalistico internazionale». Un articolo che Di Rienzo definisce «in larga parte profetico». O forse soltanto ben informato. Dieci giorni dopo, il 16 novembre 1919, Badoglio comunicava a Nitti che D’Annunzio aveva ricevuto «una missione dei principali industriali e finanzieri italiani» tra i quali venivano, direttamente o indirettamente, individuati molti dei nomi pubblicati sull’«Avanti!»

Paolo Mieli

Fonte: Corriere della Sera – 26/09/2022