Che cosa furono i massacri delle foibe

I massacri delle foibe e l’esodo dalmata-giuliano sono una pagina di Storia che per molti anni l’Italia ha voluto dimenticare: ospitiamo l’intervento di Luciano Garibaldi, storico e giornalista, che racconta i sanguinosi eventi che seguirono la fine della seconda guerra mondiale.

Esattamente tredici anni fa, nel 2005, gli italiani furono chiamati per la prima volta a celebrare il «Giorno del Ricordo», in memoria dei quasi ventimila nostri fratelli torturati, assassinati e gettati nelle foibe (le fenditure carsiche usate come discariche) dalle milizie della Jugoslavia di Tito alla fine della seconda guerra mondiale.

La memoria delle vittime delle foibe e degli italiani costretti all’esodo dalle ex province italiane della Venezia Giulia, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia è un tema che ancora divide. Eppure quelle persone meritano, esigono di essere ricordate.

Per questo motivo proviamo a ricostruire quegli eventi drammatici, e a capire come mai questa tragedia è stata confinata nel regno dell’oblio per quasi sessant’anni. Ma andiamo con ordine.

LA FINE DELLA GUERRA. Nel 1943, dopo tre anni di guerra, le cose si erano messe male per l’Italia. Il regime fascista di Mussolini aveva decretato il proprio fallimento con la storica riunione del Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio 1943. Ne erano seguiti lo scioglimento del Partito fascista, la resa dell’8 settembre, lo sfaldamento delle nostre Forze Armate. Nei Balcani, e particolarmente in Croazia e Slovenia, le due regioni balcaniche confinanti con l’Italia, il crollo dell’esercito italiano aveva fatalmente coinvolto le due capitali, Zagabria (Croazia) e Lubiana (Slovenia).

Tito e i suoi uomini, fedelissimi di Mosca, infatti, iniziarono la loro battaglia di (ri)conquista di Slovenia e Croazia – di fatto annesse al Terzo Reich – senza fare mistero di volersi impadronire non solo della Dalmazia e della penisola d’Istria (dove c’erano borghi e città con comunità italiane sin dai tempi della Repubblica di Venezia), ma di tutto il Veneto, fino all’Isonzo.

IL FRENO DEI NAZISTI. Fino alla fine di aprile del 1945 i partigiani jugoslavi erano stati tenuti a freno dai tedeschi che avevano dominato Serbia, Croazia e Slovenia con il pugno di ferro dei loro ben noti sistemi (stragi, rappresaglie dieci a uno, paesi incendiati e distrutti). Ma con il crollo del Terzo Reich nulla ormai poteva più fermare gli uomini di Tito, irreggimentati nel IX Korpus, e la loro polizia segreta, l’OZNA (Odeljenje za Zaštitu NAroda, Dipartimento per la Sicurezza del Popolo). L’obiettivo era l’occupazione dei territori italiani. Nella primavera del 1945 l’esercito jugoslavo occupò l’Istria (fino ad allora territorio italiano, e dal ’43 della Repubblica Sociale Italiana) e puntò verso Trieste, per riconquistare i territori che, alla fine della prima guerra mondiale, erano stati negati alla Jugoslavia.

LA LIBERAZIONE DEGLI ALLEATI. Non aveva fatto i conti, però, con le truppe alleate che avanzavano dal Sud della nostra penisola, dopo avere superato la Linea Gotica. La prima formazione alleata a liberare Venezia e poi Trieste fu la Divisione Neozelandese del generale Freyberg, l’eroe della battaglia di Cassino, appartenente all’Ottava Armata britannica. Fu una vera e propria gara di velocità. Gli jugoslavi si impadronirono di Fiume e di tutta l’Istria interna, dando subito inizio a feroci esecuzioni contro gli italiani. Ma non riuscirono ad assicurarsi la preda più ambita: la città, il porto e le fabbriche di Trieste.

COME SI MORIVA NELLE FOIBE. I primi a finire in foiba nel 1945 furono carabinieri, poliziotti e guardie di finanza, nonché i pochi militari fascisti della RSI e i collaborazionisti che non erano riusciti a scappare per tempo (in mancanza di questi, si prendevano le mogli, i figli o i genitori). Le uccisioni avvenivano in maniera spaventosamente crudele. I condannati venivano legati l’un l’altro con un lungo fil di ferro stretto ai polsi, e schierati sugli argini delle foibe. Quindi si apriva il fuoco trapassando, a raffiche di mitra, non tutto il gruppo, ma soltanto i primi tre o quattro della catena, i quali, precipitando nell’abisso, morti o gravemente feriti, trascinavano con sé gli altri sventurati, condannati così a sopravvivere per giorni sui fondali delle voragini, sui cadaveri dei loro compagni, tra sofferenze inimmaginabili. Soltanto nella zona triestina, tremila sventurati furono gettati nella foiba di Basovizza e nelle altre foibe del Carso.

IL DRAMMA DI FIUME E IL DESTINO DELL’ISTRIA. A Fiume, l’orrore fu tale che la città si spopolò. Interi nuclei familiari raggiunsero l’Italia ben prima che si concludessero le vicende della Conferenza della pace di Parigi (1947), alla quale – come dichiarò Churchill – erano legate le sorti dell’Istria e della Venezia Giulia. Fu una fuga di massa. Entro la fine del 1946, 20.000 persone avevano lasciato la città, abbandonando case, averi, terreni.

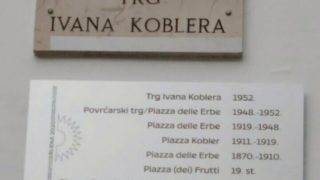

LA CONFERENZA DI PACE DI PARIGI. Alla fine del 1946 la questione italo-jugoslava era divenuta per molti un peso che intralciava la soluzione di altre e ancora più importanti questioni: gli Alleati volevano trovare una soluzione per Vienna e Berlino; l’Unione Sovietica doveva sistemare la divisione della Germania. L’Italia era alle prese con la gestione della transizione tra monarchia e repubblica. In sostanza bisognava determinare dove sarebbe passato il confine tra Italia e Jugoslavia. Gli Stati Uniti, favorevoli all’Italia, proposero una linea che lasciava al nostro Paese gran parte dell’Istria. I sovietici, favorevoli ai comunisti di Tito, proposero un confine che lasciava Trieste e parte di Gorizia alla Jugoslavia. La Francia propose una via di mezzo, molto vicina all’attuale confine, che sembrava anche l’opzione più realistica, non perché rispettava le divisioni linguistiche, ma perché seguiva il confine effettivamente occupato dagli eserciti nei mesi precedenti. Il dramma delle terre italiane dell’Est si concluse con la firma del trattato di pace di Parigi il 10 febbraio 1947. Alla fine, alla conferenza di Parigi venne deciso che per il confine si sarebbe seguita la linea francese: l’Italia consegnò alla Jugoslavia numerose città e borghi a maggioranza italiana rinunciando per sempre a Zara, alla Dalmazia, alle isole del Quarnaro, a Fiume, all’Istria e a parte della provincia di Gorizia.

L’ESODO. Il trattato di pace di Parigi di fatto regalò alla Jugoslavia il diritto di confiscare tutti i beni dei cittadini italiani, con l’accordo che sarebbero poi stati indennizzati dal governo di Roma. Questo causò due ingiustizie. Prima di tutto l’esodo forzato delle popolazioni italiane istriane e giuliane che fuggivano a decine di migliaia, abbandonando le loro case e ammassando sui carri trainati dai cavalli le poche masserizie che potevano portare con sé. E, in seguito, il mancato risarcimento. La stragrande maggioranza degli esuli emigrò in varie parti del mondo cercando una nuova patria: chi in Sud America, chi in Australia, chi in Canada, chi negli Stati Uniti.

INTERESSE POLITICO IN ATTI D’UFFICIO. Tanti riuscirono a sistemarsi faticosamente in Italia, nonostante gli ostacoli dei ministri del partito comunista che – favorevoli alla Jugoslavia – minimizzarono la portata della diaspora. Emilio Sereni, che ricopriva la determinante carica di ministro per l’Assistenza post-bellica, e sul cui tavolo finivano tutti i rapporti con le domande di esodo e di assistenza provenienti da Pola, da Fiume, dall’Istria e dalla ex Dalmazia italiana, anziché farsene carico e rappresentare all’opinione pubblica la drammaticità della situazione minimizzò la portata del problema. Rifiutò di ammettere nuovi esuli nei campi profughi di Trieste con la scusa che non c’era più posto e, in una serie di relazioni a De Gasperi, parlò di «fratellanza italo-slovena e italo-croata», sostenne la necessità di scoraggiare le partenze e di costringere gli istriani a rimanere nelle loro terre, affermò che le notizie sulle foibe erano «propaganda reazionaria».

IL GIORNO DEL RICORDO. Come è stato possibile che una simile tragedia sia stata confinata nel regno dell’oblio per quasi sessant’anni? Tanti, infatti, ne erano passati tra quel quadriennio 1943-47 che vide realizzarsi l’orrore delle foibe, e l’auspicato 2004, quando il Parlamento approvò la «legge Menia» (dal nome del deputato triestino Roberto Menia, che l’aveva proposta) sulla istituzione del «Giorno del Ricordo». La risposta va ricercata in una sorta di tacita complicità, durata decenni, tra le forze politiche centriste e cattoliche da una parte, e quelle di estrema sinistra dall’altra. Fu soltanto dopo il 1989 (con il crollo del muro di Berlino e l’autoestinzione del comunismo sovietico) che nell’impenetrabile diga del silenzio incominciò ad aprirsi qualche crepa. Il 3 novembre 1991, l’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga si recò in pellegrinaggio alla foiba di Basovizza e, in ginocchio, chiese perdono per un silenzio durato cinquant’anni. Poi arrivò la TV pubblica con la fiction Il cuore nel pozzo interpretata fra gli altri da Beppe Fiorello. Un altro presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, si era recato, in reverente omaggio ai Caduti, davanti al sacrario di Basovizza l’11 febbraio 1993.

Così, a poco a poco, la coltre di silenzio che, per troppo tempo, era calata sulla tragedia delle terre orientali italiane, divenne sempre più sottile e finalmente tutti abbiamo potuto conoscere quante sofferenze dovettero subìre gli italiani della Venezia Giulia, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.

Focus, 10 febbraio 2018